以前記事に書きましたが2022年10月より断熱等級が改定され、断熱等級4の上位ランクに、断熱等級5,6,7が新設されました。ここ最近の電気料金の値上げもあり、高気密高断熱住宅のニーズが高まっているように感じます。私自身、高断熱住宅に住んでみて実感するのは、電気料金だけでなく、毎日を快適な室温で過ごせる、日々の快適性です。「冬暖かく、夏涼しい」高断熱住宅の快適さは一度味わったら、もう元へは戻れません。

現在、工事を進めている越後曽根の平屋は、現時点で平均熱貫流率Ua値=0.25W/㎡K、断熱性能最高ランク「断熱等級7」(新潟市:断熱地域区分=5)を目指して計画されました。この高断熱住宅を、どのような仕様で実現しているか、採用した断熱仕様を書いてみたいと思います。建設地が新潟市の例ですので、もっと温暖な地域であれば、断熱仕様を落としても断熱等級7を実現できます。

外壁付加断熱の採用

木造では一般的に、外壁内にグラスウールなどの繊維系断熱材の充填を行う充填断熱の施工が行われます。しかし、木造の外壁の壁厚さには限度があるため、もっと厚く断熱材を入れようとしても、壁厚以上には充填できません。

壁厚以上には充填できない充填断熱の欠点をカバーするため、本建物では、外壁の外側に更に断熱材を張り付ける付加断熱(ふかだんねつ)という工法を採用しました。充填断熱(厚さ105ミリ)+付加断熱(厚さ50ミリ)=合計厚さ155ミリと2重に断熱を行うことで、外壁の断熱性能を上げることができます。断熱等級7を実現するには、付加断熱を行うことが必須です。

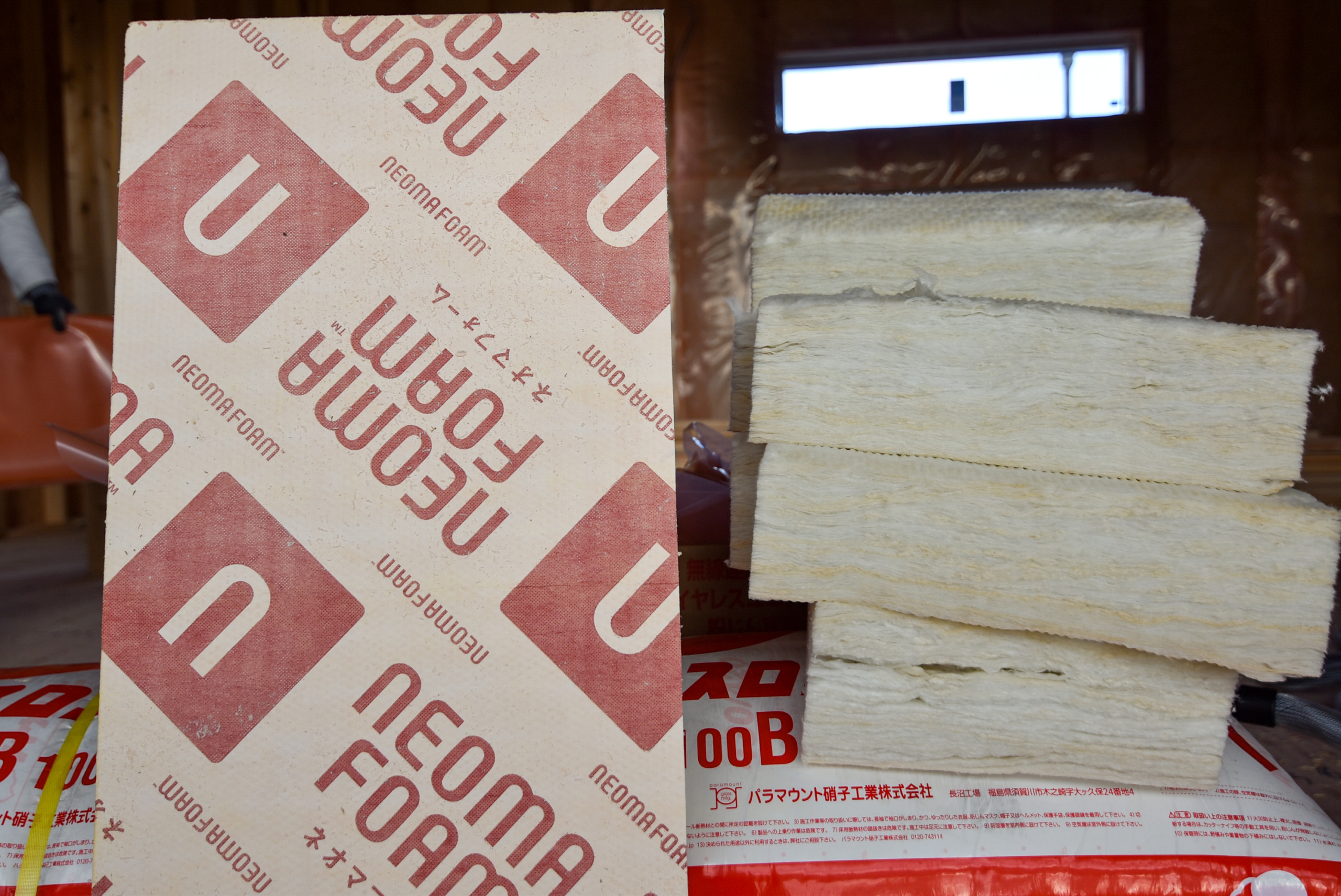

上の写真の左側の断熱材が付加断熱に使用したフェノール樹脂系断熱材、右側が充填断熱に使用したグラスウール断熱材です。両方を使って外壁を断熱しました。フェノール樹脂系断熱材は、板状で硬く、グラスウール断熱材は、フワフワとした柔らかな触り心地です。

付加断熱には、外部用グラスウールを外側に充填する工法と、フェノール樹脂系の硬質な断熱材を貼る工法の2つの工法があります。

今回採用したネオマフォームという硬質な板状の付加断熱材は、下地材無しで外壁全面に張ることができるので、下地材による断熱欠損を無くすことができ、効果よく断熱性能を上げることができるので、採用に至りました。

樹脂サッシとLow-E複層ガラスの採用

断熱シュミレーションを行った結果、最も熱の逃げる部位は窓だということが分かりましたので、窓開口には、樹脂サッシ+LowーE複層ガラスを採用しました。

以前はアルミサッシしかありませんでしたが、2023年現在では、アルミ樹脂複合サッシや樹脂サッシなど、高性能なサッシが手軽に手に入るようになりました。サッシ枠だけでなく、複層ガラスやLow-Eガラス、アルゴンガス入りなど、ガラス性能も大幅に上がってきています。ありがたいことに最近は、普及率が上がったことで製造コストが下がり、サッシ、ガラスともに導入金額が下がってきました。

サッシ・ガラスの断熱性能が上がったことで、断熱性能を保ちつつ、大開口窓を実現することができるようになっています。高性能住宅というと、窓が小さくて閉鎖的というイメージがあるかもしれませんが、写真のような開放的な空間であっても、断熱等級7を実現できます。

天井吹き込み断熱材の採用

平屋の建物では天井面積が多いため、天井断熱材の仕様によって、建物全体の断熱性能が左右されます。また、天井を吊るためには様々な部材が必要で、グラスウール断熱材では、その天井部材の細かな隙間にまで断熱材を入れ込むことがとても困難です。

隙間を出来るだけ無くして施工することが断熱性に有効に働くため、天井には、吹き込みセルローズファイバー断熱材を採用しました。ホースを天井内に差し込み、天井内に微細な粉のような断熱材を降らせて施工することで、部材同士の隙間内に断熱材を入れ込むことができます。吹き込み厚さは330ミリ。断熱性能を保つために、しっかりと厚めに施工しました。

セルローズファイバーを採用する利点は、断熱性能だけでなく、防音性能にもあります。セルローズファイバーを施工した部屋は、前面道路を走る車の走行音が施工前に比べ、明らかに低下しました。グラスウール断熱材に比べると、セルローズファイバー断熱材は施工費が高めですが、交通量の多い道路近くや工場の近くに建てる場合には、有効に防音効果を発揮します。

基礎断熱の採用

床下の断熱には、基礎側面に断熱をする工法(基礎断熱)と床下に断熱を行う工法(床下断熱)の2つの方法があります。今回の建物では、床下空間を暖房用空調スペースとして利用するため、基礎断熱工法を採用しました。

外壁の付加断熱に使ったのと同様のフェノール樹脂系断熱材(厚さ100ミリ)を基礎側面に張りつけています。基礎付近からの熱を遮るため、基礎側面だけでなく、床面にも断熱材t30ミリを敷き込んでいるのが見えます。

断熱材にかかった材料費はいくらか

今回の工事に掛かった断熱材の建材費を見積もり書から算出してみると、天井、壁、床とも全て合わせると、全体工事費の5%でした。(例えば、3000万円の家であれば、断熱材に掛かる材料費=3000×0.05=150万円です。)

断熱等級7と断熱仕様として、かなりスペックを上げているにも関わらず、全体工事に対する割合は、驚くほど高いわけではありません。断熱仕様アップによる工事費の増額分が年間冷暖房費が減ることで賄えると考えれば、この差額は数年で回収できるのではないでしょうか。同様に、断熱性能を上げることで設置するエアコンを能力が小さな家庭用2.8kW機種にすることができました。小さな家庭用エアコンであれば、エアコン設置費用がとても安く済むので、全体工事費を抑えることにもつながります。

あまり補助金だのみになってしまってはいけないのですが、断熱仕様を上げることで使える補助金制度もあります。補助金が使えるのであれば、断熱材の割り増し分を多少は賄える可能性があります。

断熱等級7の住宅の冷暖房の年間電気料金を、こちらの記事で計算しています。合わせてお読みください。