最近、中古住宅を購入し、耐震補強を行って住みたいという相談を多くいただきます。その際、その建物に今現在、どの程度の耐震性があり、耐震性を上げるにはどのくらい費用が掛かるのかが、みなさん気になるようです。それぞれの建物は、築年数や立地環境などの条件が異なるため一概にどの程度の耐震性を持っているかを言い切ることができません。ただ情報によっては、どの程度の耐震性があるかを予測することができます。

今回の記事では中古住宅を取得、または今住んでいる住宅を改修しようと考えている方に向けて、耐震性を見極めるためのポイントを設計者目線でお伝えします。

中古住宅の耐震性を見極めるためには、事前の情報の収集が重要です。事前情報が多ければ多いほど補強工事の精度が高まり、かけた費用以上の効果を上げることが可能になります。耐震工事のデメリットとして、解体工事を進めてみないと最終的な工事費用が確定しにくいという側面がありますが、事前情報を収集することで、工事が始まってからの追加工事による予算オーバーを防ぐことができます。

「耐震性を見極めるためのポイント」には、以下があります。

- 築造年(建設年)

- 建物の劣化状況

- 周辺の状況

それぞれの項目がどのようなものか、説明していきたいと思います。

築造年(建設年)

建物の築造年を調べ、その年代に応じた耐震基準(旧耐震基準、新耐震基準、2000年基準)を確認することが重要です。建物は建設された年代によって耐震強度が異なります。まずはその建物が何年に建設されたかを調べましょう。

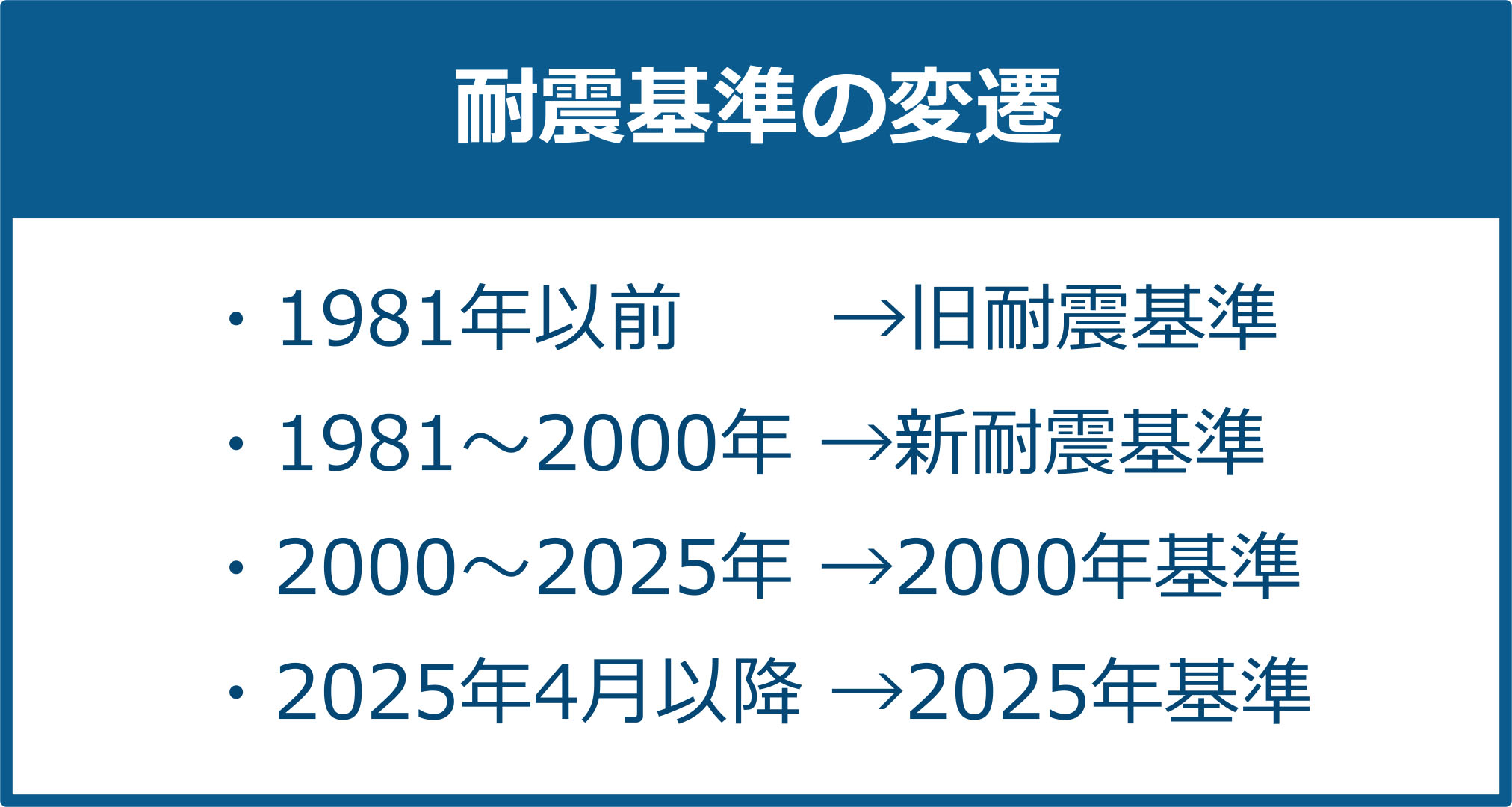

木造建物の耐震強度は法律改正とともに、以下のように変遷しています。主に4回、耐震基準が見直され現在にいたっています。

- 1981年以前 旧耐震基準(耐震壁の量が少ない。耐震性が低い可能性あり)

- 1981~2000年 新耐震基準(耐震壁量の増加見直し。接合部の大地震時の耐力不足の可能性あり)

- 2000年~2025年 2000年基準(基礎、接合部金物、耐力壁のバランス調整の3項目が追加)

- 2025年以降 2025年基準(建物の重量増加に伴う必要耐震壁量の増加見直し)

木造建物は、法改正に伴って築造年が新しい建物ほど耐震強度が高く設定されています。ざっくり分けると、法改正があった1981年(昭和56年)を境に、その前の旧耐震基準、その後の新耐震基準とで耐震性が大きく異なります。1981年以前の建物ですと、耐震性が低く、現行法規で定められた耐震性能まで補強工事を行う場合、より大規模な補強工事が必要となり、多くの工事費が掛かる可能性があるので注意が必要です。もし建物の築造年が2000年以降であれば、ある程度の耐震性が担保されていると考えてよいでしょう。

1981年以前(旧耐震)

具体的には、1981年以前の建物は、耐震壁が少なく、耐震性を上げるためには耐力壁を追加する必要があります。合わせて接合部に金物が取り付いていないので、大地震時に柱梁の接合部が外れて大きな損傷を受ける可能性があります。このような建物を現在の構造基準程度まで耐震性を上げる場合、内装をすべて解体して柱梁の骨組みにまでするような大規模な工事が必要で、多くの工事費用が掛かります。場合によっては、新築工事と同じくらいの費用が掛かります。地耐力調査や地盤改良を行っている可能性が低いので、地盤沈下などの地盤面の安全性は低いと考えられます。

1981~2000年まで(新耐震)

1981~2000年の建物ですと、必要耐力壁の量をおおむね満たしていますが、1981年以前の建物と同様、接合部に金物が取り付けてありません。中程度の地震であれば問題はないのですが、大地震時に大きな損傷を受ける可能性があります。耐震補強を行う場合には、ある程度の解体工事が伴いますが、旧耐震の建物と比較すれば、比較的費用を抑えることができます。

また2000年以前は、地盤調査などの地耐力に関する調査が義務化されていませんでしたので、不同沈下などの基礎の安全性までは保障されていません。基礎の安全性を重視される方は、避けた方がよいです。基礎の補強や既存地盤改良を行うことも技術的には可能ですが、費用が掛かるので注意が必要です。

2000~2025年3月まで(2000年基準)

2000年に、接合部の金物取付、耐震バランスの確認、基礎の安全性の確認などの規定が厳格化されました。2000年以降の建物であれば、耐震性が保証されており、ほとんど耐震補強を行うことなく、継続使用が可能と考えられます。

2025年4月以降(2025年基準)

2025年4月には、建物の高断熱化やソーラーパネル設置などに伴い、建物の重量がアップしたことで、必要壁量が見直されて耐震基準が上がりました。重量の重い建物であれば、2025年基準に従って考える必要がありますが、中古住宅にそこまでの耐震性が必要かは疑問です。そこまで耐震性を求めるのであれば、中古住宅よりも新築住宅を手に入れる方が現実性があるように思います。

築造年の確認方法

築造年は、法務局で発行される「建物登記簿」で確認することができます。建物登記簿には通常、建物が建てられた年が記載されていますので、そちらを手掛かりにして、いつ建てられたかを推測します。

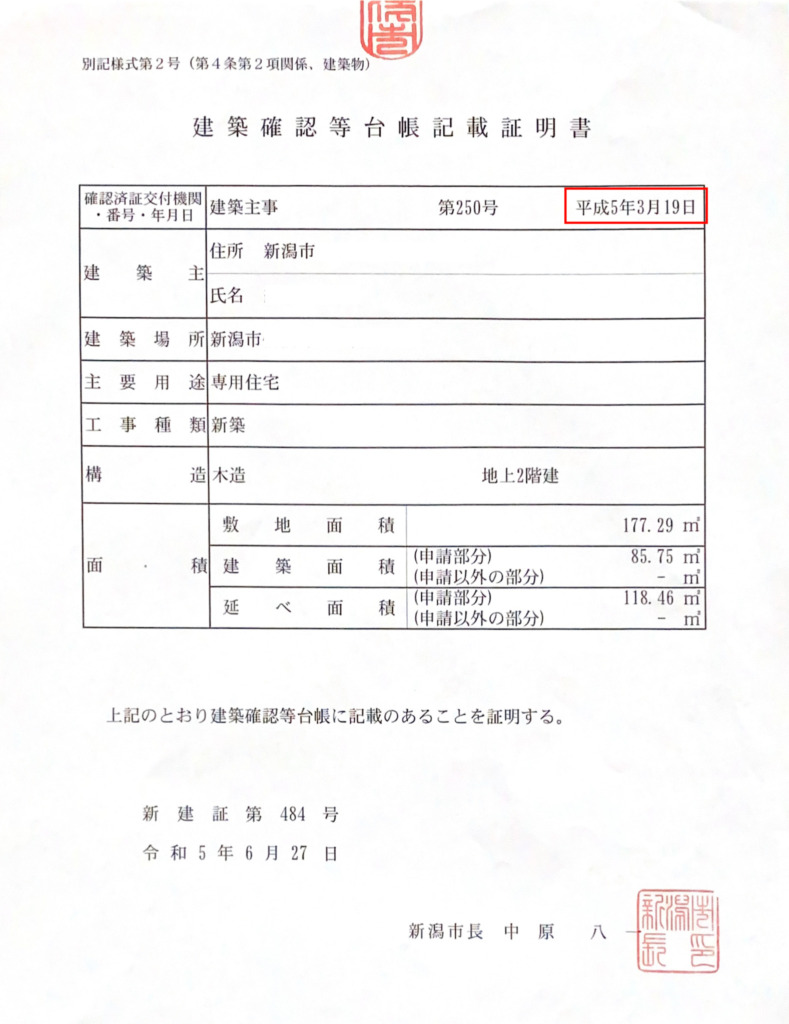

築造年が1981年付近だった場合、その建物が新耐震か旧耐震か、どちらであるか判断が難しいところです。改正法令の施行日は6月1日ですので、その日より前に建物が着工していたか否か、が判断する根拠になります。そういった場合、登記簿では詳細な日付を確認できないので、「建築確認申請」の証明書発行日が6月1日以前か以降かで判断することになります。

ただし古い建物の場合、建築確認申請書類が揃っていることは稀です。もし見つからない場合は、市役所の建築課に問い合わせて「建築確認台帳記載事項証明」や「建築計画概要書」を発行依頼してみてください。場合によっては、行政機関に控えが保存されているかもしれません。参考まで、上の画像が「建築確認台帳記載事項証明証」です。右上の赤い四角の中に確認済証の交付日が明記されています。こちらの物件は、平成5年、つまり1993年に築造されたことが分かります。1981年~2000年の建物ですので、「新耐震基準」の建物であると判断できます。

建物の劣化状況

建物の劣化状況によっては、耐震補強の工事内容が変わってきます。浴室周りの土台や床が湿気で痛んでいたり、柱下部がシロアリ被害を受けていたりした場合、補強工事に加えて、土台や柱の交換などの追加工事が必要になり、改修費用がかさんでしまいます。また屋根裏合板に雨漏りの跡があれば、別で屋根防水工事が必要になるかもしれません。

解体工事が進んでからの追加工事をできるだけ抑えたいのであれば、必ず現地調査を行い、劣化がどの程度かを判断することが重要です。建物は古ければ古いほど、劣化が進行している可能性があります。もし不安であれば、「既存住宅状況調査報告」を費用をかけて依頼することもできますが、床下点検口があれば、そこから土台や基礎の状況を、天井点検口があれば梁組みや金物の取付状況や雨漏り跡がないかなどを、まずは確認してみましょう。目視してみて痛んでいる箇所が見られるようなら、正式に調査依頼をかけるのがベターです。

物件購入前から設計相談された場合には、建築士が現地同行し、技術者目線で物件を確認することもできます。

周辺の状況

もし現状を確認できる状況であれば、建物が建っている周辺状況を確認しましょう。具体的には、前面道路のマンホール周辺に浮き上がりや沈下がないか、既存塀に傾きやひび割れがないか、電柱が傾いていないか、基礎にひび割れがないか、などの項目です。これらの現象によって、建物が建っている地盤が軟弱であるかどうかが予想できます。不具合が少なければ、少ないほど地盤強度は良好と判断できます。

合わせて国土地理院の土地条件図で、その場所が盛り土であるか、砂丘であるかなど調べることで、地盤の傾向をつかむことができます。

軟弱地盤上に建っている場合、建物の耐震補強をいくらしたとしても、基礎が傾く可能性があります。建物が建っている基礎下を地盤補強することは技術的には可能ですが、膨大な費用がかかってしまいます。中古住宅を購入する場合には特に、上部躯体だけでなく、その建物の建つ地盤強度を予想しておくことが大事です。

耐震性を見極めるポイント

中古住宅の耐震性を見極めるポイントとして、大まかに3つのポイントを紹介しました。それぞれの項目は専門家でなくとも調べることができるので、物件を見る際に参考としてください。特に築造年は耐震性を判断するための重要な要素ですので、必ず確認するようにしましょう。

価格が安いからといって耐震性の低い中古住宅を手に入れたとしても、耐震補強に多額の工事費が掛かるのでは、経済的とはいえません。多少、値段が上がるとしても、ある程度の耐震性のある建物であれば、耐震工事が簡易に済み、全体のリノベーション費用が抑えられるケースもあります。効率よく経済的にリノベーションするために、必ず上記の見極めポイントは確認してださい。

耐震補強工事の実例

実際に耐震改修工事を行った例を紹介します。こちらは中古住宅を取得し、耐震補強リノベーションを行った物件「信濃町の中古住宅 耐震・断熱リノベーション」です。不動産物件の取得検討時から設計相談をいただき、物件探しの段階から施主さんと一緒に行いました。

こちらの建物は建築確認台帳記載証明書により、築造年が1993年(平成7年)と判明したので、耐震基準は「新耐震」と判断できました。つまり、耐震壁量はある程度確保されているが、現行構造基準と比較すると、「基礎仕様、接合部金物の設置、耐力壁のバランス調整」の3点を満たしていない建物でした。

そこで、現行基準を満たしていない以下3点に対して重点的に耐震補強を検討する方針としました。

1:基礎仕様

2:接合部金物の設置

3:耐力壁のバランス調整

1:基礎仕様

すでに基礎コンクリートが打設されているため、コンクリートの中に隠れている鉄筋がどのように配置されているかを目視することができません。よって今回は、超音波試験を行うことで鉄筋の配置を調査しました。写真の水色テープが張ってある箇所が鉄筋が入っている位置です。

すでに基礎コンクリートが打設されているため、コンクリートの中に隠れている鉄筋がどのように配置されているかを目視することができません。よって今回は、超音波試験を行うことで鉄筋の配置を調査しました。写真の水色テープが張ってある箇所が鉄筋が入っている位置です。

調査によって、ほぼ規定通りの位置に鉄筋が入っていることが確認できました。また、基礎表面にひび割れがほとんど見られず、コンクリート状態が良好であることが確認できました。周辺を確認したところ、前面道路の舗装面にはひび割れは見られず、境界塀にも傾きが見られないため、比較的良好な地盤の上に建っていることが予想され、基礎に余計な外力が掛かることはないと思われました。これらの条件を踏まえ、基礎に関しては補強を行わず、現況のままとすることに決めました。

仮に鉄筋量が少なかった場合や損傷が見られる場合は、基礎補強を行うことで強度を上げることになります。今回は、コンクリートの圧縮強度の確認までは行いませんでしたが、調査費用をかければ、コンクリート強度試験も行うことができます。

2:接合金物の設置

柱と梁の接合部、筋交いの接合部、柱と土台の接合部が大地震時に外れないよう、現行法規(2000年以降)では接合金物の設置が義務づけられていますが、2000年以前の建物には多くの場合、接合金物が取付いていません。

今回の耐震補強では、各部分に掛かる力を構造解析して金物の選定を行い、必要箇所すべてに金物を取り付けました。シルバー色のプレートが新たに取り付けた金物です。大地震時に接合部が外れて先行破壊することを防止し、建物の倒壊を防ぐ効果があります。

接合金物を取り付けるためには、内部の壁や天井、床を解体する必要があります。解体には費用が掛かるのですが、今回は耐震補強と同時に、断熱補強工事を行う要望があったので、すべての内装材を解体し、全面的な耐震補強+断熱補強工事を同時に行いました。部分的な耐震補強の場合には、全体的な解体工事を行わなくてよいので、工事費用を抑えることができます。

3:耐力壁のバランス調整

バランス調整をするためには、4分割法と呼ばれる簡易な計算方法でも対応できるのですが、今回はより詳細な構造解析を行い、剛心が建物の中央付近に来るようよう調整しました。エリアによっては、耐力壁を増やすだけでなく、壁の位置変更や耐力壁の削減などを行っています。わざわざ耐力壁を減らすの?と疑問に思われるかもしれませんが、重心バランスが悪いと揺れが増幅されてしまうことがあるからです。

重心バランスが良いと建物の揺れが一か所に集中することなく、耐力壁を増やさずとも耐震性が上がります。耐力壁を大幅に増やすことなく、耐震性を上げることができれば非常に経済的に工事を行うことができます。

合わせて今回の工事では、耐力壁の位置が上下階でずれており水平剛性が不足している部分に、地震力をスムーズに流すために天井合板張り、および、火打ちの追加などの補強工事を行っています。こちらも耐力壁を増やすことなく、耐震強度を上げる方法の一つです。

補強工事のまとめ

上記の方法で補強工事を行い、新耐震の建物を、現行法規と同じ耐震基準まで引き上げました。中古建物でも、適切に補強を行えば、今の基準と同等の耐震性を持たせることが可能です。ただし、全体的に手を入れることになるので、それなりの費用は掛かってしまいますが。

現状の建物が、どの程度の耐震性を持っているか次第で、耐震工事の費用は変わります。元が耐震性が低い建物であれば、その分多くの予算が掛かり、耐震性が高ければ費用を抑えることができます。その見極めのためには、事前調査が大切という話を最初に書きました。

また、その建物に対して耐震補強をどこまで行うかによって工事費用は変わります。全体的に大規模な工事を行って耐震性を大きく回復する方法もありますが、一部だけ工事を行うことで現状よりも多少なりとも耐震性を向上させる最小限の方法もあります。耐震補強と一言で言っても、さまざまな方法があり、掛ける費用もピンからキリまであり、そこに住む方にあった方法を見つけていくのが何よりも大切です。

実例で上げたように、購入を検討している段階や中古物件の購入前に設計事務所へ相談するのがベターです。物件購入を決めた後に、耐震補強に多額の費用が掛かると分かっても、あとの祭りですから。もし耐震補強工事などでおお悩みでしたらぜひ、お早めにご相談ください。