【第3回】設計事務所に依頼すると金額が高くなるって本当ですか?

前回、家づくりの進め方を把握して安心された様子の松永さんご夫妻。どうも金子に相談するにあたって一番聞きたかったことがあるようです。今回は家づくりの費用についてお話をしていきます。

目次

祐樹(夫): それでですね、実は今日一番聞きたかったことがあるんです。なかなか聞きづらいお金の話なんですけど。

金子: もちろんです。大事な部分ですので、きちんと説明いたします。

祐樹: 設計事務所の事例を見てると素晴らしい家ばかりじゃないですか。その分、さぞかし費用も高いんだろうなと思っていたんです。今日の相談までに時間がかかったのも、自分の一方的な思い込みかもしれませんが費用的なハードルをなんとなく感じてしまって。実際のところ、設計事務所にお願いすると工務店とかで建てるよりも高くなるのでしょうか?

金子: わかりました、お答えします。

設計事務所に依頼することで割高になるかというと、決してそんなことはないですよ。

設計事務所は高額なわけではありません

金子: 設計事務所に依頼すると建築コストが高くなると思われがちですが、必ずしもそうではありません。私の事務所では建て主さんの予算や要望に応じて、通常のハウスメーカーや工務店にお願いする場合と大差ないコストで建物をつくっています。設計事務所には設計業務や監理業務をお任せいただくので、他よりも専門性がある分もちろん設計のコストは掛かりますが、結局のところハウスメーカーや工務店にも含まれている費用でもあるんですよ。

祐樹: そうか、設計料はどこでも含まれていますよね。意識していませんでした。。

金子: 他社が真似できない高度な設計と間違いを未然に防ぐ確かな監理を行う点を考えれば、設計事務所に依頼することは決してコストが高いだけではありません。

それに、設計事務所に依頼しつつ建築コストを抑えることも十分可能です。建物の大きさや材料の使い方などのアイデア次第で、デザイン性や機能性を損なうこと無くコストを抑えられます。

瑠璃子(妻): 安く抑えるのは難しいんじゃないかってドキドキしていたんですけど、そう言ってもらえると夢が広がってきますね!

家づくりに必要な費用

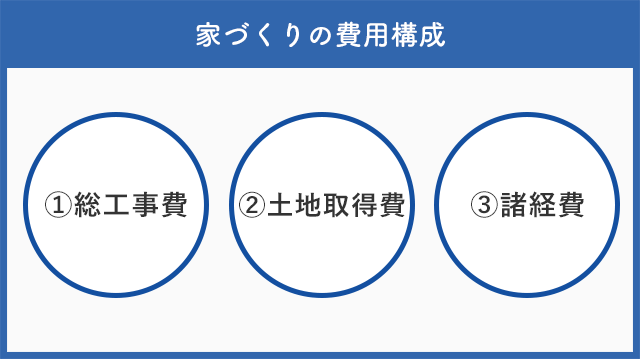

金子: ただ、家づくりの費用とひと口に言ってもこれがまた少し複雑で、いくつかの費用で構成される合計金額になります。まずは家づくりにどういった費用がかかるのか、設計費用も含めて具体的な内訳を見てみましょう。

金子: 家づくりに必要な費用を大きく説明すると、①総工事費、②土地取得費、③その他諸経費の3つに分類できます。

それではひとつずつ説明していきましょう。

①総工事費(建築費)

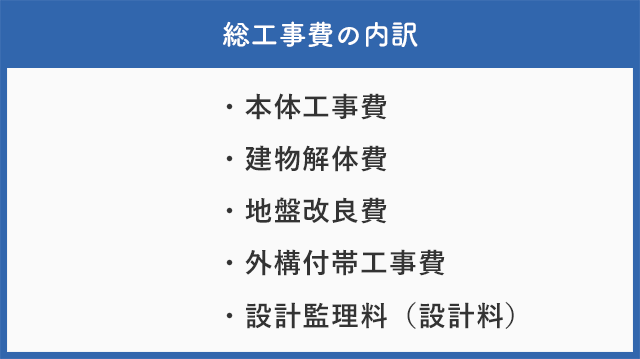

金子: 総工事費とは、直接的に家を建てる工事に必要な費用をまとめたものです。

総工事費には建物本体にかかる本体工事費に加えて、既存建物の解体工事や地盤改良費用、設計費用などが含まれます。

本体工事費

建物を建てるための工事費です。工事施工者に見積もりをもらうまでは【延べ坪数* x 坪単価*】で算出します。坪数、つまり、延べ床面積が大きくなればなるほど、本体工事費が増加します。

*延べ坪数⋯建物の各回の床面積を坪数で表したもの。単位は坪になります。1坪は約3.3㎡、1㎡は約0.3坪。

*坪単価⋯1坪あたりの建築費用。建築費の目安として「坪単価◯万円の家」と用いられることが多いです。

既存建物解体費

計画敷地に既存建物がある場合に必要になります。

参考価格を挙げると、既存建物が木造30坪程度の場合に約100万円程度。店舗などの内装解体の場合では坪当たり2万円程度を見込みます。

地盤改良費

計画敷地の地盤調査結果により必要かを判断します。軟弱な地盤では、建物の沈下・傾斜が起こる可能性があるため、建物を建てる前に必要な工事です。地盤の状況によって異なりますが、50〜120万円程度必要になります。

外構付帯工事費

意外と見落としがちな、建物の外周りに関する工事費です。駐車場の舗装や門扉設置では30〜100万円程度。庭の造園工事や植栽などは20〜70万円程度見込んでおく必要があります。

設計監理料(設計料)

上記工事費は工事業者に支払う費用、そして設計監理料(以下設計料)は金子に支払う費用となります。

新築の場合、設計料の最低額は200万円からになり、建物工事金額の8〜12%が目安です。3階建て以上の木造や鉄骨造・RC造の場合、構造解析が必要ですので上記設計料に加えて構造設計料がかかります。

設計料の設定に幅を持たせているのは、各物件ごとに設計条件やデザインが異なり、設計業務の難易度が変動するためです。

その他、店舗の内装設計や住宅のリフォームの設計料は5〜8万円/坪が目安となります。

実際に掛かった工事費や設計料は、Webサイトの各事例ページに包み隠さず記載していますので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

②土地取得費

金子: すでに土地をお持ちであれば必要ありませんが、家と一緒に土地も用意する方は土地の取得費用も見込んでおく必要があります。

不動産会社を通して土地を取得する場合、土地の売買金額に加えて不動産会社に支払う仲介手数料、そして不動産の所有権移転登記が必要ですので、その費用も考慮しましょう。

③その他にかかる諸経費

金子: その他、工事の事前調査費用や各種申請費用、引っ越し費用や家財道具などなど。細かな費用が必要になってきます。店舗であれば別途設備費用も必要になりますのでお忘れなく。

詳細は以下のページにまとめてありますので、ご確認ください。

祐樹: 言われてみれば、家を建てても引っ越さなければ生活できないですもんね。

瑠璃子: 新しい家に合う家具も欲しいし、とにかく考えることが多いですね。

金子: 今のうちから全体を把握しておくことが大事です。建物が完成しても、いざ必要なときに「もうお金が無いよ」では、理想的な暮らしができなくなってしまうので。

建築費用(坪単価)の目安

金子: ということで構成される費用についてお話してきたのですが、「じゃあ自分たちの場合、結局全体でいくらくらいになるの?」と感じると思いますので、当事務所の目安の費用を共有しておきます。

以下の表はこれまでの実績から、構造種別と仕様・グレード別の平均坪単価(消費税別、万円/坪、2024年時点)を示したものです。

| 構造種別 | 高グレード | 標準 | ローコスト |

|---|---|---|---|

| 木造 | 120 | 100 | 80 |

| 鉄骨造 | 140 | 120 | 100 |

| 鉄筋コンクリート造 | 160 | 140 | 120 |

| 店舗内装・リフォーム | 80 | 60 | 40 |

金子: 上記の坪単価に坪数をかけることで、具体的な数字が出てきます。

実際には各物件で仕上げや仕様による金額差がありますので、あくまで目安としてお考えください。

まずはこちらをベースに、建物の大きさと予算の兼ね合いを考えていくことになります。

祐樹: とてもわかりやすいですね。この高グレード・標準・ローコストって具体的にどんな違いがあるんですか?

金子: まず「標準」については、デザインと機能性のコストバランスに優れた当事務所の基本仕様です。依頼者さんの暮らしや感性を包み込む雰囲気づくりに、断熱性や耐震性を持たせた建物を目指します。過去の事例ページを見ていただくとわかりやすいのですが、だいたいのプロジェクトがこの標準グレードを採用しています。

そして次に「ローコスト」は、標準よりもコストを抑えた仕様です。内装を合板仕上げとする、納戸はそもそも仕上げをしない、断熱性能は最低限など、できる限りコストカットに重点を置いた仕様になります。

最後に「高グレード」については、こだわりをふんだんに盛り込み建物の質にフォーカスします。開口の大きい窓を壁一面に設ける、高貴な石の床を採用する、フルオーダーのキッチンを製作するなどなど、あらゆる理想を実現するためのグレードです。

とはいえ要望によって多少の前後はありますが、この表の中で収まる費用感になります。

瑠璃子: 幅を持って対応していただけるんですね。うちの場合は標準が良いかなぁ?

祐樹: そうだね、事例を見てピンときたのは標準のお家だったし。

金子: もうすでに、ある程度予算が決まっているようでしたら、その予算内だとどのくらいの規模感の建物を建てられるかがわかってきます。一方でまだ予算のイメージが固まっていないのであれば、理想とする建物の大きさから予算を把握することも可能です。

この段階では詳細な工事費を決めることは難しいですし、実際に設計を進めていく中で予算を増額・減額する可能性もあります。ですので、まずは設計プランを練りつつ、自分たちの家を建てるおおよその費用感を掴んでいただければ、今後の準備や住宅ローンなどの計画も立てやすいと思います。

後ほど予算の自動計算ができるエクセルデータを共有しますので、お時間があるときにシミュレーションしてみてください。

祐樹: ありがとうございます。帰ったら早速シミュレーションしてみます。

いや、でもちょっと待ってください。家の大きさを決めると言ってもピンとこないんですが、どうすればいいんでしょう…。生活に必要な部屋や機能は理解できるんですが、自分たちに必要な家ってどう考えれば良いのでしょうか?

金子: 初めての家づくりでは無理もありません。実際に住むおふたりのライフスタイルに合う家を考えれば、自ずと建物のサイズ感もわかってきます。しかし、建物のサイズ感を考える際の注意点として、家だけではなく土地も含めて検討しなければなりません。次はその考え方についてお話しますね。

この記事のまとめ

- 設計事務所に依頼しても決して高額になるわけではない。

- 家づくりに必要な費用は総工事費、土地取得費、諸経費で構成される。

- 建築費用の目安を元に、全体の費用感を早いうちに把握しておくとベスト。

(連載4回目に続きます)